HISTOIRE D'UNE ENFANCE ABIMEE PAR LES SERVICES SOCIAUX.

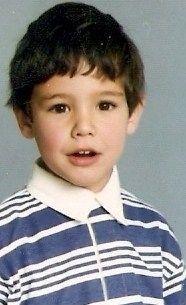

Ces lignes vous sont dédiées, Benoit et Maëva, mes petits anges, sacrifiés comme tant d'autres, au bon plaisir des services sociaux, ainsi qu'à tous ceux dont l'enfance a été bafouée. Je vous offre ce témoignage sur les quelques années d'enfance que j'ai connues de vous. Maëva, tu ne t'en souviens pas ou très peu, chez nous tu es arrivée tu étais encore un bébé, et toi Benoit, tu ne nous as pas oublié, tu étais toi aussi tout petit, deux ans de plus que ta sœur, tu venais d'avoir 4 ans, la veille de ton arrivée. Maëva, tu étais une petite princesse pour nous et Benoit, seul garçon au milieu de 3 filles, notre petit chouchou.

LA PASSIFLORE

Récit d'un destin brisé par les services sociaux.

A Benoît et Maëva.

A mes petits-fils qui baignent dans l’amour.

A tous les enfants abandonnés, bafoués, rejetés, un jour ils auront l’amour...

AVANT-PROPOS

PAR LAURENCE WITKO

" Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous." (Paul Eluard)

Si l'on y réfléchit bien, toutes les rencontres de notre vie se font par hasard, et pourtant, certaines s'apparentent à de véritables rendez-vous.

Ce livre est une histoire de rencontres, de destins qui se sont croisés de façon inopinée... par ce hasard, qui met sur notre chemin des personnes, des situations et des circonstances, et qui orchestre minutieusement et savamment au cours du temps, dans un chaos apparent, les éléments d'un puzzle qui ne découvre sa cohérence et sa finalité qu'au moment opportun.

Emma et moi, nous sommes rencontrées par hasard, au détour de clics improbables. Intuitivement peut-être savions-nous dès le départ que nous avions quelque chose à partager, à nous transmettre mutuellement.

La première fois qu’Emma m'a parlé de son envie d'écrire ce livre d'après le bref récit qu'elle en avait déjà fait, je l'ai vivement encouragé à aller au bout de son désir, et lui ai apporté le soutien et la modeste contribution que j'ai pu.

Mais c'est seulement quand le livre a été terminé que j'ai compris la vraie raison pour laquelle ce livre devait être écrit. Et cette raison essentielle n'est pas de dénoncer en quoi que ce soit un système ou même l'abjection humaine. Non. Il m'apparait qu'il y avait une raison beaucoup plus importante humainement : un autre rendez-vous avait été noté sur le grand calepin de la vie et par le hasard de ces croisées de destins, c'était les retrouvailles d’Emma et des enfants que ce projet a permis de concrétiser.

" On garde toujours quelque chose de l'enfance, toujours." (Marguerite Duras)

Même si nous commençons rarement par "Il était une fois..." pour raconter notre vie, nous avons tous un contexte "historique", qui nous situe dans un espace-temps et qui soutient la personne que nous sommes devenus, autant par les expériences que nous avons vécues que par les personnes qui ont participé à notre "construction".

Cette période de construction évoque pour certains le temps heureux de l'insouciance, pour d'autres, elle est empreinte de beaucoup d'ombre... Nous n'avons pas le pouvoir de choisir le départ que nous donne la vie. Nous commençons par naître avant de connaître...

L'enfance laisse nécessairement des traces ancrées en nous, et l'on ne peut pas changer le passé, même quand nos souvenirs le déforment, volontairement ou inconsciemment, ou que ceux-ci semblent avoir disparus en partie ou en totalité.

Il reste toujours quelque chose de l'enfance, parce que nous sommes des êtres humains et non des ordinateurs, et que l'on ne peut pas formater notre mémoire ou la vider des données antérieures enregistrées d'un "Clear Screen". C'est sur les fondations de l'enfance que l'on bâtit l'assise de sa vie et l'ossature de sa personnalité.

Un enfant n'est pas un être "en devenir", il est déjà un être "à part entière", que ceux qui l'entourent sont chargés d'accompagner et de protéger jusqu'à ce qu'il puisse seul, porter la responsabilité de sa vie, de ses actions et de ses décisions.

Dans un système d'éducation déparentalisé, on demande au professionnel de prendre le dessus sur l'émotionnel, sans bien se rendre compte que c'est d'abord par l'immédiateté de l'émotion et de la sensation qu'un enfant découvre le monde avant de pouvoir le raisonner et le rationaliser. Ainsi, à un univers déjà privé du repère personnel parental, on ajoute une déshumanisation en arguant de toute bonne foi, qu'on agit dans l'intérêt du bon développement de l'enfant...

" Je suis toujours le même que je gagne ou que je perde." (Jerry Minchinton)

Il faut savoir différencier la personne, son engagement, sa capacité d'action et de réaction, des retours qu'elle en reçoit. Même si nous avons tous, indéniablement, une part de responsabilité dans nos actions, il y aussi d'autres facteurs qui contribuent à nos réussites et à nos échecs, dont certains sont complètement indépendants de notre volonté. Sans courage, sans audace et sans volonté d'entreprendre ou de changer l'état des choses, on reste à la merci des coups du sort, comme des spectateurs passifs. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on déploie des trésors de persévérance et de détermination que l'on voit forcément ses efforts immédiatement récompensés et qu'on aboutit au résultat escompté tel qu'on l'avait projeté.

On ne peut pas juger de la valeur d'une personne, uniquement sur les résultat qu'elle obtient, parce qu'on reste la même personne dans nos victoires comme dans nos échecs.

Le mythe de David contre Goliath a ses limites, et parfois, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, on est mis hors-jeu, momentanément KO et contraints d'abandonner le combat.

Les sentiments d'injustice et d'impuissance sont les plus difficiles qui soient à éprouver, mais ils sont passagers : il est rare que la vie ne nous offre pas, à un moment ou à un autre une opportunité de revanche.

" Tout arrive toujours au moment opportun."

Ma philosophie personnelle est que "tout arrive toujours au moment opportun", et que même si l'on ne comprend pas toujours dans l'intensité de l'instant, le sens des choses et des évènements qui nous bousculent, il faut les accepter tels qu'ils sont, les réponses à nos incompréhensions finissent toujours par se frayer un passage pour éclairer notre chemin.

Loin d'être fataliste, cette façon d'appréhender les évènements, les circonstances et l'existence se base sur une confiance quasi aveugle en ce que la vie ne nous met pas sadiquement à l'épreuve, mais qu'elle nous fait sans cesse grandir.

C'est cette confiance-là qui permet de trouver la force de traverser les passages plus difficiles que nous rencontrons tous au cours de notre voyage sur terre...

Passé 18 ans, on n'emploie plus le verbe "grandir" mais le verbe "vieillir" comme si notre temps d'apprentissage avait une durée limitée et déterminée... mais la vie, jusqu'à la fin n'est qu'un long chemin d'apprentissage, et l'on grandit à tout âge grâce à ces épreuves qui nous donnent l'occasion de nous dépasser.

Nos échecs sont toujours une sorte d'antichambre de nos victoires, et la saveur du triomphe relègue vite les amertumes du chemin à un passé qu'on ne veut pas ressasser éternellement, parce que la vie, elle est toujours devant... et le meilleur reste à venir.

PREMIERE PARTIE

“Comme vous, je crois aux anges, j’en ai dans le ciel, j’en ai sur la terre.” Victor Hugo à George Sand

Ce livre vous est dédié, Benoît et Maëva dont la destinée enfantine fut confiée aux mains des services sociaux. Sur le fil de ce destin, vous pouviez basculer du côté bonheur mais des hommes et des femmes sans âme vous ont poussés côté malchance. Pourtant, il aurait suffi de presque rien pour que vous ayez la chance de grandir dans la chaleur d’un foyer affectueux. Qu'un seul parmi ceux dont dépendait votre sort, ait ouvert son cœur, son esprit, sa conscience ou simplement son bon sens, et vous auriez pu être des enfants comme les autres.

Ce récit retrace le parcours de ces deux enfants mais aussi de ces jeunes adolescentes, orphelines ou délaissées par leur famille, qui furent livrées en pâture à ceux qui les avaient recueillies et qui étaient chargés de veiller sur elles. Dans ce lieu de vie où elles pensaient refaire surface, oublier les tourments d’un passé qui ne leur avait rien épargné, ces jeunes filles fragiles allaient s’agripper à ce nouveau foyer pour ne pas couler. Alors qu’elles croyaient mettre enfin la tête hors de l’eau, un couple les avait précipitées au fond du gouffre, dans les abysses de l’ignominie.

Ces petits enfants et ces adolescentes innocents avaient un point commun : ils avaient mis leur confiance naïve dans l’aide sociale à l’enfance. Bienvenue en Enfer.

Deux petits anges posent leur regard confiant sur le monde : l’arrivée.

I

Flore se concentrait sur l’écran où défilaient ses courriels du jour. Soudain l’un deux attira son attention, et son cœur manqua un battement, puis l’émotion le gagna et il prit un rythme plus rapide : il y avait un message de Benoît. Elle le lut fébrilement et un sourire éclaira son visage.

« Maman, s’écria-t-elle en me rejoignant précipitamment, Maman, j’ai retrouvé Benoît ! »

Je restais interdite ; ma fille m’avait bien sûr informée de ses recherches sur internet, mais je ne m’attendais pas à une réussite aussi rapide. Cette nouvelle était si inattendue que mon esprit perdit un instant la conscience du présent. En une fraction de temps, ma mémoire me renvoya les images et les émotions de cette période lointaine, où j’avais accueilli cet enfant et sa petite sœur Maëva dans mon foyer, les quelques mois de bonheur partagé, la peine lorsqu’on me les avait repris, la souffrance de les savoir ensuite maltraités, et mon combat pour tenter de les sortir de l’enfer dans lequel ils avaient été jetés, tout cela me revint à l’esprit.

Depuis longtemps je n’avais plus de nouvelles de ces enfants que j’avais aimés comme les miens, et voilà que ma fille les avait retrouvés. C’était si soudain, si brutal, que je ne pus retenir mes larmes. Flore me prit dans ses bras : “ Ne pleure pas maman, tout va bien.”

Tout allait bien en effet, ainsi ce bel été 2009 m’apportait ses fruits : après une longue période difficile où j’avais perdu des êtres chers, ma mère, puis mon père, l’été me ramenait un fils et une fille. C’est ainsi que je vécus cette journée, avec au cœur le sentiment que la vie me rendait enfin justice.

Tout avait commencé longtemps auparavant, il y avait presque vingt ans, lorsque Benoît et Maëva arrivèrent à la Passiflore.

La Passiflore, c’est ainsi que nous nommions notre maison dont la façade était couverte de grappes de fleurs mauves et blanches, au parfum délicat, qui donnent de beaux fruits orangés : les fruits de la passion. Nous vivions en pleine nature à l’écart du village, la maison était nichée parmi les pins et les chênes séculaires dans un lieu béni des dieux, au cœur des dentelles de Montmirail en Provence.

Je menais une vie douce et sans entrave avec mon mari et mes deux filles, Jade, qui avait dix-sept ans, et Flore, sa cadette de dix ans. Mais le bonheur ne vaut que s’il est partagé, aussi notre maison vaste et accueillante était souvent remplie de rires d’enfants et de musique. Mes filles avaient de nombreux camarades de leur âge qui venaient jouer chez nous, et mon mari, musicien, réunissait souvent ses amis pour des répétitions et des concerts improvisés. La Passiflore était vivante.

Des animaux peuplaient aussi les lieux, chien et chats vivaient là en harmonie, chacun disposant de son espace vital. Il y avait aussi un âne et un mouton, et même une chèvre qui fit les quatre cents coups pendant quelques temps.

De la maison, on pouvait rapidement se perdre sur les chemins de Provence, parmi les senteurs de thym et de romarin. L’été lorsque la chaleur se faisait trop pressante, nous prenions le frais près du bassin aux poissons rouges qui servait parfois de garde-manger au héron cendré qui nous gratifiait de ses visites.

C’est dans ce havre de paix, qu’arrivèrent un matin d’avril, nos deux petits protégés. Ces deux enfants nous furent confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, car j’exerçais les fonctions d’assistante maternelle. Je ne saurais dire d’où me vins cette vocation, mais j’ai toujours ressenti le besoin d’aider mon prochain. C’est un trait de caractère que j’ai hérité de ma mère, qui avait une empathie naturelle. Et puis, il y eut aussi ces voyages que j’ai faits en Inde dans ma jeunesse, où je fus confrontée à la misère locale. Je me souviens avoir distribué à des enfants démunis, des vêtements et des jouets que j’avais apportés. Les émotions que j’avais alors ressenties devant la joie qu’ils m’avaient manifestée, ont sans doute cristallisé en moi ce besoin naturel de me mettre au service des autres.

Plus tard, alors que mes filles eurent grandi, j’ai senti le moment venu de réaliser le projet qui me tenait à cœur depuis longtemps : accueillir des enfants dans mon foyer. J’entrepris le parcours du combattant pour obtenir l’agrément d’assistante maternelle. L’obtention de cet agrément est très réglementée, et les services de l’ASE passent tout ou presque au peigne fin.

Assistantes sociales, psychologues, enquêtes administratives, nous sommes passés par toutes les étapes, mon mari et moi-même, et l’agrément ne nous fut délivré qu’après une longue période d’attente de près d’un an. Puis finalement, on nous confia notre premier protégé.

II

C’était un petit garçon de sept ans, Geoffrey, qui demeura quelques mois chez nous jusqu’à ce que sa propre mère décide de le reprendre avec elle. Avant son arrivée à la Passiflore, il vivait dans un foyer de l’enfance qui portait le joli nom de « l’arc-en-ciel ». Il y avait été placé plusieurs mois auparavant par son père qui dut suivre en Suisse sa compagne gravement malade. Le frère aîné de Geoffrey fut accueilli par ses grands parents, mais la mère des enfants qui était séparée de leur père, ne souhaita pas prendre son plus jeune fils avec elle.

Les services de l’ASE imposèrent une phase d’acclimatation avant que Geoffrey put s’installer chez nous. Durant cette phase de six semaines, nous rencontrâmes plusieurs fois le petit garçon au foyer de l’arc-en-ciel. Nous nous sommes rapidement apprivoisés et nos visites devinrent pour lui une source de joie. Il comprit très vite qu’il allait bientôt quitter ce lieu impersonnel pour vivre chez nous, et il attendait impatiemment cette délivrance. Ces instants de bonheur étaient néanmoins ternis à chacun de nos départs, car Il ne comprenait pas la raison qui nous interdisait de l’emmener. J’ignore si cette façon de procéder est normale, la seule chose que je sais, c’est que plus tard lorsqu’on nous confia Benoît et Maëva, cela se passa bien plus brutalement.

Geoffrey se lia très vite avec Flore qui avait le même âge, elle était sa compagne de jeu et ils devinrent inséparables. Jade les accompagnait parfois à l’école et ils cheminaient en se tenant tous les trois par la main comme des frères et sœurs. C’était un enfant affectueux et d’une grande gentillesse. Il était toujours de bonne humeur et développait déjà un goût pour l’humour.

Geoffrey et mon mari ont les yeux bleus, et puisque mon mari était aussi le facteur du village, les plaisanteries sur le « fils du facteur » allaient bon train dans le voisinage. Geoffrey s’en amusait et se promenait souvent avec la casquette du facteur sur la tête.

Un week-end sur deux je le conduisais chez ses grands-parents maternels avec lesquels je m’étais liée ; c’était un couple de gens simples et d’une grande bonté. Geoffrey les adorait et lorsqu’il m’arrivait de ne pouvoir l’emmener chez eux, c’était sa chère mamie qui faisait le bonheur de son petit-fils en nous rendant visite à la Passiflore. Ses grands parents lui apportaient l’amour que sa mère ne lui offrait pas, et celui que son père ne pouvait plus lui manifester physiquement à cause de l’éloignement. Il lui téléphonait souvent et Geoffrey me parlait de ce père tant aimé les yeux brillant de bonheur. Il fit une fois le voyage depuis la Suisse pour visiter son enfant à la Passiflore et la joie de Geoffrey fut si vive qu’il saigna du nez d’émotion.

Finalement, après une petite année partagée avec nous, il repartit vivre chez sa mère. Par la suite, j’appris des grands-parents que je visitais toujours régulièrement, qu’elle les empêchait de revoir leur petit-fils ; j’en fus attristée, qu’il était difficile pour certains enfants de pouvoir se partager parents et grands-parents en totale harmonie.

Je l’ai revu neuf ans plus tard, il avait alors dix-sept ans. Je retrouvais en ce jeune homme attachant et plein de vitalité, le souvenir de celui qui fut notre protégé durant dix mois. Il affirma qu’il n’avait pas oublié le bon temps vécu chez nous, ni l’affection que nous lui avions portée. J’avoue que son témoignage m’avait beaucoup émue et réconfortée. Depuis nous sommes restés proches et il est toujours l’ami de Flore.

C’est quelques temps après son départ, que nous furent confiés Benoît et Maëva. Ces deux enfants furent placés volontairement à l’ASE par leur mère qui n’avait pas la possibilité de les élever, mais qui ne rompit jamais le contact avec eux. Avant d’arriver chez nous, Benoît et Maëva vécurent quelques temps chez un couple d’origine espagnole dont la femme, âgée et souffrante, dut se résoudre à se séparer d’eux.

III

Je n’oublierai jamais ce matin d’avril 1993, lorsque les enfants débarquèrent à la Passiflore. Débarquer c’est bien le mot, car leur transfert d’une famille à l’autre se fit dans l’urgence et sans période d’adaptation. Un coup de fil de l’ASE suffit à régler les formalités, et les enfants furent conduits chez nous, accompagnés d’un assistant social, d’une puéricultrice et de leur mère.

On imagine facilement le désarroi vécu par ces petits êtres, ballottés si jeunes d’un lieu à l’autre.

Quelques temps après leur arrivée, je pris l’initiative de les mener en visite chez le couple qui s’était occupé d’eux précédemment ; je pensais ainsi adoucir un peu la transition.

Ce jour rayonnant du 15 avril où Benoît et Maëva arrivèrent, ce sont deux petits soleils qui firent leur apparition dans notre nid. Deux oisillons qui ne demandaient qu'à s'épanouir. Benoît avait fêté la veille ses quatre printemps, et sa petite sœur n’avait que vingt-deux mois. Au contact de ces enfants si jeunes, je compris ce que ressentent des parents adoptifs lorsqu’ils accueillent leurs petits protégés : un amour immense et inconditionnel.

Pour les familles d’accueil en revanche il n’était pas question de se laisser aller à trop de sentiment ; les procédures de l’ASE étaient claires à ce sujet, et nous demandaient de ne pas nous attacher à ces enfants qui ne seraient jamais les nôtres, puisqu’ils ne pouvaient être adoptés. C’est cet aspect du règlement, que mon esprit avait inconsciemment occulté, qui fut plus tard à l’origine de mes déboires.

Benoît était adorable, doux comme un ange, tendre comme un agneau, toujours en quête d’affection et de tendresse. Rapidement il m’appela maman, et au début je tentais de le reprendre en lui disant que je n’étais que sa tatie, mais il ne put jamais s’y faire. C’était sa façon de compenser l’absence de sa mère qu’il voyait si peu. C’était aussi pour cela qu’il m’embrassait à longueur de temps.

Benoît avait gardé de sa précédente famille une façon de parler avec des intonations espagnoles : il était adorable lorsqu’il prononçait le mot piano en plaçant l’accent tonique sur le « a ». Mes filles lui faisaient répéter la phrase : il y a une souris sur le piano, ce qui ne manquait jamais de faire rire tout le monde.

Maëva qui n’était qu’un bébé d’à peine deux ans, demanda plus d’attention et de persévérance. Ses premiers pas dans cette humanité peu accueillante l’avaient rendue rebelle, et elle ne manquait pas de caractère. Elle était têtue et parfois un peu capricieuse comme peuvent l’être les enfants de cet âge.

Ce qui nous étonnait le plus était son refus des signes de tendresse, des câlins et des baisers. J’appris lors d’une visite chez sa famille d’accueil précédente que ces marques d’affections étaient rares, ce qui expliquait sans doute ce désintérêt.

J'appris aussi avec étonnement que Maëva passait des matinées entières dans son lit de bébé, la vieille dame m'expliqua qu'elle n'avait pas de parc pour enfant, et que son mal de dos l'empêchait de soulever et de porter la petite.

Maëva semblait aussi effrayée par l’agitation humaine et le bruit : elle pleura et se débattit la première fois que je tentais de l’emmener au supermarché. Il fallut du temps pour qu’elle accepte de sortir en toute confiance. Ses premiers jours chez nous furent consacrés à la découverte des placards de la cuisine qu’elle ouvrait et refermait sans cesse, s’amusant du plaisir de la découverte dont elle était privée auparavant. Elle se déplaçait à petits pas rapides d’une porte à l’autre et je la poursuivais pour ôter tout ce qui pouvait représenter un danger pour elle.

Elle souffrait fréquemment des oreilles, et je dus l'emmener régulièrement chez l'ORL qui lui avait posé un drain. Il fallait veiller à ne pas faire couler d'eau dans son oreille lors des douches ou dans le bain.

Le plus ennuyeux fut son test BCG qui révéla une primo-infection. Toute la famille dut faire des radios des poumons pour savoir si l'un d'entre nous était porteur de la tuberculose. La famille précédente fut aussi dépistée sans que l'on ne trouve aucun porteur. Les médecins décidèrent donc d’investigations plus approfondies, et pour cela Maëva dut subir de nombreuses prises de sang.

Je crains la vue du sang, mais je l’asseyais tout de même sur mes genoux pour la rassurer. L’infirmier qui s’occupait d’elle était à chaque fois attendri par ses larmes et ne manquait jamais de compenser cette souffrance par une sucette. En somme, je prenais soin d’elle comme je l’avais fait naguère pour mes propres filles.

Benoît, était suivi par une pédopsychiatre qui nous recevait chaque semaine. Durant ces séances, il traçait en s'appliquant de petits dessins enfantins. Les médecins ne révélèrent jamais les résultats de leurs investigations, mais il n’y avait pas besoin d’une grande science pour comprendre qu’il n'avait pas de problèmes psychologiques ; il souffrait simplement d’un manque d’amour maternel, et ce manque avait grandi avec lui depuis sa plus tendre enfance. Benoît n’était pas un enfant compliqué, il était juste perturbé de ne pas avoir sa maman près de lui.

En tout cas, chez nous, il était adorable et gai comme un pinson. Il était notre petit ange et je veillais sur lui du mieux que je le pouvais.

Puis les choses se normalisèrent. Le bonheur était à la Passiflore.

Benoît apprenait à faire du vélo sur celui que sa mère lui avait offert, et rapidement il demanda à retirer les roulettes ; en quelques jours et après quelques chutes, il parvint à évoluer seul, jusqu’à ce que prenant trop d’assurance il me lança en m’apercevant : « regarde maman, je sais faire du vélo tout seul », mais à peine eut-il finit sa phrase qu’il dérapa sur le gravier et finit sa course dans les ronces. Il pleura beaucoup et me demanda de remonter les roulettes, mais finalement après un gros câlin et un peu de persuasion, il enfourcha son vélo pour de nouvelles aventures.

Maëva s'ouvrait à la vie, elle jouait avec le sable, glissait sur le toboggan, s'envolait sur la balançoire en criant. Les petits respiraient la joie de vivre. Ils avaient trouvé un refuge de douceur pour leurs premières années. Nous étions unis comme une vraie famille, et il nous semblait que nous serions allés jusqu'au bout du monde avec eux. Pour eux, pour nous, tout était rose, la vie comme la robe de Maëva, notre petite princesse.

Pour amuser le temps libre les idées ne manquaient pas : visites dans des parcs d'attraction, au village des automates, au zoo de la Barben à côté de Salon de Provence, et aussi régulièrement de belles balades près du lac où les enfants pouvaient patauger et jouer avec le sable sur la plage. Parfois, un après midi à la piscine du village permettait à Benoît et Maëva de se mélanger aux autres enfants et de se sentir heureux d’être comme tous les autres.

Devenir semblable aux autres enfants, n’est-ce pas ce que Maëva recherchait jour après jour ? Parfois avec exubérance comme lors de cette journée au bord de la mer au Grau-du-Roi, où son chahut dans une guinguette lors du déjeuner avait importuné un voisin de table, et ce mauvais coucheur s’en était plaint. L’intolérance des adultes est souvent détestable ; Maëva ne faisait pourtant rien de mal, elle voulait simplement exister dans ce monde dont certain lui refusaient encore l’accès. Mais la médiocrité et la bêtise se payent toujours et quelques instants plus tard, ce nigaud de voisin renversa son verre de vin et cacha sa maladresse comme un gosse honteux.

Ce jour là, les enfants découvraient la mer, mon mari avait pris Maëva sur ses épaules et Benoît courait avec son petit seau sur la longue langue de sable menant au bord de l’eau. Comme ils avaient ri et galopé, poursuivis par les vagues qui leur léchaient les pieds. Je n’oublierai jamais ce moment de joie dans les yeux de mes petits protégés, le bonheur était là, tout simple, à portée de mains.

IV

Tous les quinze jours, je me rendais en Avignon pour assister à divers cours de psychologie utiles à ma formation d'assistante maternelle. Ces séances me permirent de rencontrer d'autres collègues, et de me lier d'amitié avec certaines.

Nous en profitions pour échanger nos expériences et nos points de vue sur notre métier. L’une d'entre elles me confia un jour qu’elle s’était attachée plus que de raison à l’enfant dont elle avait la charge. Elle redoutait que cette situation fût dévoilée et que l’enfant lui fût retiré. J’avais entendu parler de cas semblables où les services sociaux, soucieux de préserver les liens du sang, avaient retiré des enfants qu’ils jugeaient trop proches de la famille d’accueil ; cette fois encore mon inconscient occulta l’information.

Parmi mes collègues certaines regrettaient que notre travail fût mal rémunéré. D’autres comme moi, pensaient que c’était le plus beau métier du monde. Pouvoir élever des enfants, les miens et ceux que l'on me confiait, tout en restant chez moi, était idéal.

En plus de notre rémunération, l’ASE nous octroyait un supplément pour habiller les enfants, mais il était insuffisant et je le complétais souvent, par pur plaisir, pour gâter mes petits et leur acheter des jouets. Il fallut surtout faire le plein de jouets de garçon pour Benoît. Maëva disposait des jouets de mes filles qui peuplaient une pièce de notre maison entièrement consacrée aux jeux.

Elle était trop jeune pour aller à l’école et je l’avais toujours avec moi, dans les bras ou coincée sur ma hanche. Pour moi elle était telle une petite poupée.

Benoît était en âge d’être scolarisé. Ses débuts en classe furent un peu compliqués. Il a fallu lui trouver une place, et tout naturellement je l’inscrivis dans la petite école que fréquentait déjà ma fille Flore, et qui avait aussi accueilli Goeffrey précédemment. L’école était nichée dans un beau petit village suspendu à un piton qui offre au visiteur un magnifique paysage.

C’était un petit établissement d’une dizaine d’enfants encadrés par deux institutrices ; les niveaux allaient de la maternelle à la fin du primaire.

Avec beaucoup de diplomatie, je parvins à convaincre la directrice d’accepter Benoît jusqu’à la fin de l’année scolaire, mais elle me prévint qu’il me faudrait trouver d’autres dispositions pour la rentrée de septembre. Les institutrices invoquèrent une surcharge de travail ; il est vrai qu’un enfant de maternelle représentait un travail supplémentaire. Elles consentirent néanmoins une dérogation pour les trois derniers mois de l’année scolaire ; mais Benoît ne pouvait être correctement suivi, car chaque niveau demandait une attention particulière et elles ne pouvaient, semblait-il, y faire face. Je dus donc me résoudre à inscrire Benoît dans une école plus importante à quelques kilomètres de là.

Cependant il n’était pas question de déplacer Flore qui était bien intégrée dans son école où elle avait tous ses amis. Ainsi donc deux fois par jour je parcourais la distance séparant les deux écoles pour emmener mes enfants en classe.

Benoît fit la rentrée de septembre dans une nouvelle école. Celle-ci était plus adaptée que la précédente par le nombre d’enfants et de classes. L’institutrice de Benoît était gentille, prévenante et pleine de bon sens. Elle connaissait mon petit problème de logistique, et me permettait de prendre Benoît un peu avant l’heure réglementaire pour me laisser le temps de parcourir le chemin jusqu’à l’école de ma fille; ainsi je pouvais la récupérer sans faire attendre les autres institutrices qui n’acceptaient pas de retard.

La maîtresse de Benoît avait la faculté de rendre la vie de ses prochains moins compliquée et plus douce. C’était une femme intelligente qui aimait son métier et les enfants dont elle s’occupait, et cette qualité se manifestait parfois par de simples mots judicieusement prononcés ; face à Benoît elle me nommait « maman », elle savait pertinemment que je n’étais pas sa mère, mais le soir lorsque je passais le rechercher et qu’il tardait à s’habiller, elle lui disait : « Dépêche-toi Benoît, maman t’attend », elle aurait pu me nommer tatie ou nounou, mais elle employait le mot maman, ce n’était rien qu’un mot mais il avait le pouvoir de rendre Benoît semblable à tous les autres enfants, et cela lui faisait du bien.

Durant quelques temps, la maman des enfants fut hospitalisée et les visites que nous lui rendions le samedi après-midi, un week-end sur deux furent compromises.

Les enfants partagèrent donc durant plusieurs mois notre quotidien à plein temps, et l’attachement mutuel fut inévitable : comment aurait-il pu en être autrement ?

Pendant cette période, tout ce que je fis pour eux contribua à resserrer le lien qui nous unissait. Je jouais mon rôle de mère, car c’est bien de cela qu’il s’agissait ; comment désigner autrement une femme qui s’occupe d’enfants comme les siens, et dont le cœur jour après jour les nourrit d’amour ?

L’ASE ne nous oubliait pas, et nous étions visités chaque mois par l’assistant social référent des enfants. C’était un homme sympathique qui se déplaçait à moto, et qui avait fait de nombreux voyages en Afrique qu’il aimait nous raconter.

Originaire de la région parisienne, il était installé depuis peu en Provence avec sa femme et ses enfants, et il appréciait la qualité de cette nouvelle vie. Puisque tout se passait pour le mieux avec les enfants, ses visites étaient des formalités et pour lui des occasions de balades en moto.

Des valises pleines de larmes.

" Tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer." Charles Baudelaire

V

Il est des jours où le ciel est trop bleu, le soleil trop brillant, l’air trop pur, pour que cela puisse durer ; des jours où la beauté des choses ne suffit pas à cacher la laideur qui pointe le bout de son nez. Mais la vie est ainsi, elle donne mais exige sa part, un prix qu’il faut lui payer pour que nous n’oubliions pas que nous ne sommes ici-bas, que des locataires occasionnels et que ses bienfaits ne sont pas éternels.

C’est ce qui arriva ce matin, où une voix au téléphone m’annonça sans ménagement, qu’on allait me reprendre les deux enfants que l’on m’avait confiés : je compris soudain que le temps du bonheur que nous avions construit ensemble touchait à sa fin.

Il me fallut un long moment pour me reprendre et sécher mes larmes de colère et de désespoir. Mon mari était tout aussi abattu que moi. Tous ces longs mois de bonheur partagé, de joie, de rires, de complicité entre nos petits protégés et ma famille, tout ceci devait prendre fin par décision d’une autorité supérieure qui ne prit même pas la peine de nous l’expliquer.

Je n’ignorais pas, bien sûr, que les enfants devaient un jour nous quitter, mais je n’avais pas envisagé une aussi brève échéance, ni la brutalité de l’annonce de leur départ. Je m’étais investie dans cette activité d’assistante maternelle par amour des enfants, pour leur apporter de l’attention, de l’affection et c’est ce que je faisais, et ma famille avec moi, sans compter, jour après jour, pour Benoît et Maëva. Maintenant on me demandait de préparer ces deux petits au départ, et de leur expliquer une situation que je ne comprenais pas moi-même.

Les consignes étaient simples. Je devais conduire les enfants chez leur mère où ils passeraient le week-end et de là, l’assistant référent les mènerait dans leur nouvelle famille d’accueil.

Je disposais de quelques heures pour réunir leurs affaires et boucler leurs valises, trier les vêtements qu’ils portaient de ceux qui n’allaient plus, et les jouets qui les amusaient de ceux qu’ils avaient abandonnés. Mais comment allais-je annoncer aux petits qu’ils vivaient leur dernier jour à la Passiflore ? Maëva était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit et une tentative d’explication était vaine, mais Benoît lui était en âge de ressentir la brutalité de la situation. Il était à l’école quand l’ASE avait téléphoné et ne devait rentrer que pour le déjeuner, j’envisageai de ne pas le mettre en classe dans l’après midi pour profiter encore un peu de lui avant son départ, mais mon esprit était perturbé et je ne parvenais pas à imaginer la meilleure façon de lui expliquer la situation.

Personne ne m’avait préparé à cela. Mon mari s’était isolé dans son studio d’enregistrement d’où s’échappaient les sanglots de sa guitare. Il n’avait pas commenté la décision de l’ASE, mais je sentais bien qu’il souffrait et que la colère grondait en lui.

Pour m’occuper l’esprit, j’entrepris de trier le linge des enfants pour le laver. Il y avait là les habits que Maëva portait le dimanche précédent, sa petite robe rose que j’avais choisie pour elle et dans laquelle elle était si jolie ; j’avais encore en mémoire le jour où nous l’avions acheté. Jade était avec moi et tenait la main de Maëva pendant que je fouillais les étals à la recherche de la robe dont je rêvais pour elle. Rien ne me plaisait vraiment, et soudain je l’avais aperçue cette petite robe rose, et en la voyant je sus qu’elle avait été faite pour Maëva. Le regard de Jade me confirma que c’était bien ce que nous cherchions.

La robe en main devant le lave-linge, je repensais avec nostalgie à cet instant de joie partagée, quand je vis qu’un petit bouton avait disparu. Je pensais qu’il faudrait en recoudre un autre avant que Maëva ne porte de nouveau sa robe, et cette pensée me replaça brusquement face à la cruauté de la situation : Maëva ne porterait plus cette robe ici à la Passiflore, parce qu’elle partait aujourd’hui même avec Benoît.

Depuis le coup de téléphone, quelque chose en moi s’était arrêté, le métronome qui rythmait cette vie heureuse s’était soudain enrayé et je perçus le manque de son tic tac rassurant à cet instant précis, parce que ce petit bouton disparu symbolisait à lui seul la disparition du bonheur. Je ressentis alors une douleur naître au plus profond de mon être et croître jusqu’à m’étouffer. Cela me fit si mal que j’éclatais en sanglots.

Je restais ainsi un long moment à pleurer le visage enfoui dans la robe rose, quand je sentis qu’on me tirait par la manche. C’était Maëva qui, sans doute alertée par mes pleurs s’était approché ; son petit visage était en larmes, nul doute qu’elle ignorait la cause de mon chagrin, mais parfois les enfants expriment ainsi leur compassion. Je tentais alors de faire bonne figure et je la serrais contre moi pour la consoler.

Benoît rentra pour le déjeuner, il était content parce qu’il avait appris une nouvelle comptine et il la récitait sans cesse. Il était si impatient de retrouver ses copains pour cette dernière journée de la semaine, que je n'eus pas le courage de lui expliquer la situation, ni de l’empêcher de retourner en classe. Je savais bien que je ne faisais que retarder une échéance inéluctable, mais il me fallait trouver des mots, et ils ne venaient pas.

Le soir nous nous lançâmes avec mon mari dans une longue explication pour dédramatiser la situation, mais cela sonnait faux et je ne sais pas ce que comprit réellement Benoît. Seules mes filles réalisèrent vraiment que les petits ne seraient plus là désormais. Elles avaient déjà vécu le départ de Geoffrey quelques mois auparavant, et elles savaient pertinemment tout ce que cela signifiait.

Nous retardâmes au maximum l’instant de conduire les enfants chez leur mère. Puis il fallut tout de même prendre la route. Pour eux cette partie du voyage était habituelle, car nous l’empruntions toutes les deux semaines lorsqu’ils allaient passer le week-end avec leur maman, mais pour moi ce fut un calvaire. Chaque minute nous rapprochait de l’instant de cette séparation que je redoutais par dessus tout.

Puis tout alla très vite, les retrouvailles habituelles avec la maman, les adieux sans trop montrer d’émotion pour ne pas inquiéter les petits. Puis le retour à la Passiflore.

La Passiflore, qu’en restait-il à présent ? La nouvelle famille que nous formions avait éclaté, et avec elle toute l’harmonie de notre vie. Rien ne serait plus jamais comme avant, j’en avais la certitude. Qui pouvait me certifier que la maison retrouverait un jour des rires d’enfants heureux, que le vieux piano jouerait encore juste, ou que la balançoire chanterait de nouveau au rythme des élans d’une fillette ?

Il me sembla brutalement entrer dans un long tunnel sombre et inquiétant dont je ne voyais pas l’issue. Que s’était-il donc passé ? Hier encore le soleil brillait et le bonheur se prélassait dans sa chaleur, soudain il fuyait inexorablement comme l’air s’échappe de l’enveloppe percée d’une baudruche, et le froid et les ténèbres s’installaient à sa place ; la laideur prenait le dessus sans que nous ne puissions l’empêcher.

Mais pourquoi faut-il que cela se termine toujours ainsi ? Pourquoi faut-il que la vie soit parfois si cruelle ?

VI

Les premiers moments sans Benoît et Maëva furent bien tristes. Mes filles étaient désemparées car elles s’étaient liées comme des sœurs à ces deux enfants, mais je fus bien en peine de fournir une explication logique à leur départ. Aujourd’hui la lumière est faite sur cette histoire, mais au moment des faits rien ne nous permettait de comprendre l’absurdité de la situation.

Bien sûr je me suis rebellée : c’est dans ma nature profonde de tenter de comprendre ce qui me touche. J’ai questionné l’ASE, mais je n’ai reçu qu’une simple réponse laconique : désormais le sort des enfants ne me regardait plus !

On me fit également comprendre que, pour leur bien, il était préférable de ne pas poser de questions.

C’était ainsi dans les services sociaux, du moins dans ceux qui eurent en charge Benoît et Maëva. Les enfants et les familles d’accueil ne représentaient que la matière première de leur ouvrage, et la matière première ne doit pas exprimer ses états d’âme, ni comprendre les tenants et aboutissants d’une œuvre qui la dépasse.

Nous n’étions que les rouages d’une vaste mécanique, qui une fois lancée, ne pouvait être arrêtée ou déroutée. A-t-on déjà entendu la matière première se plaindre de son sort ? La farine s’inquiète-t-elle de ce que le boulanger la pétrisse et la cuise pour en faire du bon pain ? Le verre en fusion se préoccupe-t-il du sort qui lui sera échu alors que le souffleur le transforme en élégantes boules de Noël ? Non, cette matière première ne se plaint pas, parce qu’elle sait qu’elle est entre les bonnes mains d’artisans amoureux de leur métiers, et qui mettent tout leur cœur à l’accomplissement de leur ouvrage. Mais Benoît et Maëva n’était pas une pâte malléable, et l’avenir a montré qu’ils ne furent pas confiés aux bonnes mains d’artisans vertueux, mais à des mains sales et cupides.

En l’absence de réponse officielle, nous avons échafaudé mille hypothèses : nous reprochait-on quelque chose ? Notre attachement aux enfants avait-il été mal interprété ? Je me souvins des confidences que m’avait faites cette assistante maternelle rencontrée en Avignon, elle m’avait mise en garde à ce sujet et affirmé que les services sociaux n’appréciaient guère la complicité et l’amour portés aux enfants confiés.

Peut-être l’assistant social référent qui nous visitait, avait-il entendu trop souvent Benoît m’appeler “maman”, et avait-il jugé notre relation avec les enfants trop affectueuse ? Leur mère était-elle à l’origine de ce transfert ? A cette question, la maman des enfants nous affirma qu’elle n’y était pour rien, et qu’elle-même avait été mise devant le fait accompli. Cette femme avait volontairement placé ses enfants à l’ASE, et il semblait logique qu’elle fut consultée pour tout changement important de leur condition de vie, mais il n’en fut rien. Par bonheur nous avions sympathisé avec elle, ce qui nous permit d’avoir des nouvelles par son intermédiaire, et aussi plus tard un contact furtif avec les enfants.

Cette période troublée me perturba énormément, j’en perdis le sommeil et durant mes longues heures d’insomnie, je ne pouvais m’empêcher de penser aux petits.

A force de persévérance je réussis à obtenir une entrevue avec Madame D., chef de l’Unité Territoriale du Comtat et Madame R., Médecin Promotion de la Santé. Nous fûmes reçus, mon mari et moi, mais nous n’apprîmes rien de plus sur le transfert des enfants : on nous déclara simplement « qu'il n'y avait rien à comprendre ». En revanche, on nous donna quelques informations sur leur nouvelle famille d’accueil. Le couple avait déjà deux enfants en bas âge et la femme en attendait un troisième.

Voilà tout ce que l’on voulut bien nous apprendre. Ces révélations éclairèrent d’avantage l’absurdité de la situation ; ainsi Benoît et Maëva avait été retirés d’un cadre de vie idéal pour être placés, contre l’avis de tous ceux qui s’intéressaient à eux, dans une famille déjà composée de trois petits enfants dont un nouveau-né, aux bons soins d’une jeune femme qui devrait dorénavant s’occuper à elle seule de cinq enfants. Dans mon foyer j’étais disponible à plein temps pour les enfants, et mes filles me secondaient avec efficacité. Il y avait dans tout ceci une logique qui m’échappait.

Puis vint le temps de la résignation. Nous avions fait de notre mieux pour ces enfants, mais notre rôle s’arrêtait là. Certes, l’amour et la chaleur régnaient dans notre foyer, mais nous n’en avions pas le monopole, et il n’était pas exclu que Benoît et Maëva ne retrouvent pas un équilibre semblable dans leur nouvelle vie. C’était ce que nous espérions tous, qu’ils trouvent de l’affection et qu’ils puissent s’épanouir, comme ils avaient pu le faire chez nous.

VII

Les semaines puis les mois passèrent. Je prenais régulièrement des nouvelles des enfants auprès de leur maman qui les recevait tous les quinze jours. Je les revis parfois chez elle, et il arriva même que je les emmène chez moi, mais c’était illégal sans l’accord de la famille d’accueil. Le risque était grand, s'il était arrivé quelque chose aux enfants, alors qu’ils étaient censés être sous la garde de leur mère, nous aurions tous eu de gros problèmes. La rupture fut donc inévitable.

Il s’écoula des jours, puis des semaines, qui formèrent bientôt quatre longs mois durant lesquels mon désir d’accueillir de nouveaux enfants s’atténua un peu. Ma confiance en l’ASE avait pris un sérieux coup, et je n’étais plus certaine de vouloir renouveler l’expérience. Mon esprit restait perturbé par le souvenir douloureux du départ des petits, et mon indignation, quant à la manière dont il s’était déroulé, faisait maintenant place à du dépit.

J’avais occasionnellement des nouvelles de Benoît et de sa petite sœur par leur mère au téléphone, mais j’avais totalement perdu l’espoir de les revoir dans de bonnes conditions, autrement qu’à la sauvette, ce qui n’aurait été bon ni pour les enfants ni pour moi.

Les responsables de l’ASE avaient-ils compris mon désarroi ? J’en doutais, mais ils ne me proposèrent pas de nouveaux enfants et finalement ce fût mieux ainsi. Après m’être tant investie avec Benoît et Maëva, j’avais besoin de temps pour que mon cœur retrouve l’apaisement et qu’il soit de nouveau disponible. Je n’avais jamais envisagé accueillir des enfants avec indifférence, ma nature sentimentale me l’aurait interdit, pour moi l’accueil ne pouvait se faire qu’à cœur ouvert. J’étais mère et l’amour des enfants m’était primordial. L’attitude de certains professionnels du social qui gardent une distance avec les personnes dont ils ont la charge, m’est totalement incompréhensible.

Mais c’était peut-être moi qui était dans l’erreur, peut-être que l’ASE avait raison ; ces “super” professionnels savaient sûrement ce qu’ils faisaient en déplaçant à leur gré des enfants, en les arrachant à des familles d’accueil aimantes, en les soustrayant à une vie douce et agréable ; et ce n’était sûrement pas moi, petite assistante maternelle ignorante du grand plan des dieux de l’aide sociale, qui allait leur apprendre leur métier.

Certes, mais ni mon cœur, ni mon âme, ni mon esprit, ne pouvaient l’admettre.

"Le doute n'a rendu fou personne, alors que la certitude de détenir la vérité a provoqué les plus graves folies de l'humanité". Frédéric Nietzsche

VIII

“Maëva perd ses cheveux”, m’affirma sa mère au téléphone. “Vous savez ce n’est pas nouveau”, reprit-elle, “il y a déjà quelques temps que ma fille semble triste, et elle pleure maintenant à chaque fois que je la reconduis dans sa famille d’accueil. Cela ne lui arrivait jamais quand elle vivait chez vous, mais depuis qu’elle n’y est plus, elle a perdu sa joie de vivre. Je suis vraiment inquiète, et maintenant je m’aperçois qu’elle perd ses cheveux. Et il y a autre chose de plus inquiétant, j’ai remarqué des bleus à son oreille et des bosses sur son front.”

Elle me raconta que régulièrement la famille d’accueil ne lui emmenait pas ses enfants comme il était convenu, et que devant ses interrogations, le couple avait toujours une bonne raison à opposer : voiture en panne, ou enfants malades.

Elle m’apprit aussi qu’il ne fut pas permis à Benoît de prendre son vélo avec lui, le couple prétexta un risque de jalousie entre les enfants pour l’interdire. Chez sa mère qui vivait en ville dans un immeuble, il n’y avait pas d’espace sécurisé, et Benoît n'eut quasiment plus l’opportunité de faire du vélo. Ce fut un sacrifice pour lui qui aimait tant ce vélo que sa maman lui avait offert et qui symbolisait l’affection qu’elle lui portait.

Sa voix se brisa dans un sanglot. Cette maman n’était pas une mère indigne, le fait qu’elle ait placé ses enfants ne lui enlevait en rien le mérite de l’amour qu’elle avait pour eux, même s’il se manifestait de façon singulière.

Je lui conseillais de déclarer ses craintes à l’ASE qui ferait ce qu’il faudrait, mais elle m’affirma qu’elle avait déjà entrepris ces démarches et que l’administration ne semblait pas l’entendre ; il lui fut répondu que sa fille perdait ses cheveux à cause d’un état dépressif.

La maman me pria d’intervenir à mon tour pensant sans doute que ma qualité d’assistante maternelle donnerait plus de poids à sa requête. Je fis ce qu’elle m’avait demandé, je le fis surtout pour Maëva, dont le revers du sort qu’elle subissait m’inquiétait au plus haut point. Hélas, je ne pesais pas bien lourd, et personne ne daigna m’écouter moi non plus.

Je fus indignée de l’indifférence qu’on nous manifesta : comment ces professionnels pouvaient-ils rester insensibles aux inquiétudes d’une mère et d’une assistante maternelle ? Cette condescendance à mon égard m’agaçait, mais la cause principale de mon indignation était le mépris de nos soupçons de maltraitance sur Maëva.

Les services sociaux étaient sourds et aveugles, mais pas muets, et on me fit savoir sèchement que le sort de Benoît et Maëva ne me concernait plus puisqu’ils ne vivaient plus chez moi. Cette phrase je l’entendrai ensuite à l’excès, jusqu’à la nausée, mais loin de me décourager, elle renforça ma conviction qu’il fallait que j’aille jusqu’au bout pour aider ces enfants.

IX

La situation des enfants devenait inquiétante. Maëva semblait la plus affectée, la perte de ses cheveux, les traces et les bleus sur son visage, son mutisme et la tristesse de son regard, tout ceci aurait dû alerter les professionnels chargés de son bien-être.

Il y eût bien un médecin diligenté auprès de la fillette, pour tenter de comprendre ce qui se passait, mais ce médecin de promotion de la santé, Madame R., ne constata rien d’anormal. C’est sans doute elle qui expliqua la chute des cheveux de Maëva par un état dépressif, cette explication devint d’ailleurs la version officielle retenue par l’ASE.

Cet état dépressif s’il était avéré, aurait dû déclencher des investigations approfondies : quelques mois auparavant Maëva était pétillante de vitalité et de joie de vivre, que s’était-il passé depuis, pour qu’elle sombra dans la dépression au point d’en perdre ses cheveux ? Et que dire des traces suspectes sur son visage ? Benoît était moins marqué, parce qu'il était sans doute plus docile, et qu'il se soumettait. Pauvre Benoît, si sensible et débordant d'affection, alors qu’il aurait dû s'épanouir, à l'aube de ses cinq ans, alors que la joie et l'insouciance aurait dû le porter, c'était le désespoir qui pénétrait sa petite âme d’enfant en ces années de misère.

Pour la mère des enfants, comme pour moi-même et mon mari, il ne faisait aucun doute que Maëva subissait des sévices, et nos soupçons se portèrent sur la famille d’accueil. Mais faute de preuves et en l’absence de toute aide de l’administration, nous étions bien en peine de faire valoir notre point de vue.

X

La chatte regardait le petit garçon, qui lui-même regardait ses chatons. Elle avait mis bas quelques semaines auparavant dans cette curieuse famille où les enfants allaient et venaient, un peu comme elle le faisait elle-même, mais ce comportement normal pour un félin, était étrange pour des enfants.

Ces deux petits humains, garçon et fille, passaient le plus clair de leur temps ailleurs, puis parfois résidaient ici et formaient avec leur propre mère une famille provisoire. La chatte ignorait où était cet ailleurs.

Elle aussi formait une famille avec ses petits, un mâle et une femelle, mais ce qui étonnait vraiment la chatte, c’était la différence d’évolution qu’elle constatait jour après jour, entre ses chatons et les enfants : alors que les petits félins s’ouvraient à la vie, jouaient et s’émerveillaient de la découverte du monde, les enfants s’assombrissaient, se refermaient, pleuraient souvent, et se rebellaient aussi.

Quelques jours plus tôt, le petit garçon avait voulu mettre le feu à l’appartement et s’il n’y avait eu une réaction rapide de la mère, tout aurait flambé. Depuis, la chatte surveillait le garçon d’un œil méfiant, surtout lorsqu’il s’approchait de ses chatons.

Le garçon regardait les chatons, il savait qu’il y avait un chaton garçon et un chaton fille, des petits, tout comme lui et sa petite sœur Maëva. Les chatons jouaient avec une balle de laine, leurs petites griffes se prenaient dans la fibre et pour s’en défaire, ils faisaient de grands mouvements de pattes, mordillaient, miaulaient, sautillaient, se chamaillaient, en un mot ils vivaient, et tout à coup le petit garçon eut envie d’être un chaton, parce qu’il lui sembla que leur vie était bien plus heureuse que la sienne. Il aurait voulu être un chaton pour jouer avec sa sœur-chaton et une balle de laine, sautiller et mordiller et rire : rire à en perdre haleine, rire comme ils le faisaient quand ils vivaient à la Passiflore.

Tout à coup il fut saisi d’un élan fraternel pour les félins, et il les prit dans ses bras. Les chatons se laissèrent faire et l’enfant les caressa avec sa joue. La chatte se redressa, les oreilles droites et les yeux écarquillés, elle fixait l’enfant avec l’inquiétude d’une mère qui pressent le danger. Soudain l’enfant lui tourna le dos, et elle perdit de vue ses petits, puis un claquement sec aux accents métalliques la fit sursauter.

Lorsque l’enfant se retourna, elle lut une grande tristesse dans ses yeux. Elle chercha du regard ses petits, mais ils avaient disparu.

XI

“Je suis complètement dépassée par le comportement de Benoît, me dit sa mère au téléphone, il fait bêtise sur bêtise, je ne sais plus comment m’y prendre avec lui et pourtant je n’ai les enfants qu’un week-end sur deux. Savez-vous qu’il a failli mettre le feu à l’appartement ? Et ce matin, il a jeté mes deux petits chatons dans la poubelle murale, vous vous rendez compte ? Heureusement que nous sommes au premier étage, les chats n’ont pas été blessés, c’est une chance, mais comment expliquer ce comportement ?”

Sans doute, pensais-je, a-t-il reproduit sur les chatons ce qu’il subit lui-même dans sa vie ; Benoît et Maëva se sentaient abandonnés, tout comme les chatons ont été abandonnés dans la poubelle. Cette idée m’était venue en écoutant le récit de la maman, mais l’hypothèse n’était pas saugrenue.

Il y eut un silence, puis je m’inquiétais de la santé de Maëva. Sa mère m’expliqua que sa situation avait empirée : désormais Maëva ne parlait plus, semblait s’être refermée sur elle-même et la perte de ses cheveux était de plus en plus évidente. La maman insista pour que nous tentions une nouvelle entrevue avec l’ASE, et je lui donnais mon accord sans me faire prier, car l’inquiétude de cette femme, s’ajoutant à la mienne, me plongeait dans l’angoisse.

L’ASE nous reçut, mais le scénario précédent se reproduisit : on me tapa de nouveau sur les doigts en me faisant comprendre que je devais cesser de m’immiscer dans la vie de Benoît et Maëva. Malgré tout, devant notre insistance on nous promit que l’assistante maternelle en garde des enfants serait interrogée, et nous apprîmes par la suite qu’elle attribua la perte des cheveux de la fillette à de l’automutilation. Cette nouvelle version des faits devint aussitôt la nouvelle version officielle de l’ASE.

Dès lors, je compris que les services sociaux ne nous aideraient pas, et il nous fallut trouver d’autres alliances. C’est ainsi que j'eus l’idée de me rapprocher de la pédiatre qui avait suivi ma plus jeune fille autrefois.

Ce médecin de Carpentras accepta aussitôt de nous recevoir et nous profitâmes d’un week-end où la maman avait la garde de ses enfants pour la rencontrer. Sur son bureau trônait la photo de Jean-Loup Chrétien, le premier spationaute français à avoir effectué un vol dans l’espace ; j’appris par la suite qu’il était de sa famille.

La pédiatre était gentille et attentive à nos remarques. Elle établit rapidement une relation de confiance, puis ausculta Maëva et constata qu’elle semblait effectivement maltraitée.

Je l’interrogeais sur l'automutilation, elle me répondit qu'à l’âge de Maëva, ce trouble du comportement n'existait pas.

Nous l’avons rencontrée deux fois, et à chacune de nos visites elle ouvrit spécialement son cabinet le samedi après-midi pour nous recevoir gratuitement ; la seconde fois elle constata de nouvelles traces de maltraitance. Nos soupçons étaient donc malheureusement confirmés.

Plus tard, une amie s’étonna de ce que la pédiatre ne signala pas elle-même la maltraitance. Sans doute ce médecin de l’enfance pensa que nous finirions, la maman et moi-même, par être entendues, la maltraitance étant si évidente.

J’ai gardé tous les courriers qui ont jalonné mon long combat pour aider Benoît et Maëva. Parmi ces lettres, j’ai retrouvé celle que m’envoya la pédiatre à la suite d’un présent que je lui avais fait pour la remercier de son aide.

Décembre 1994

Docteur H. M. C.,

«...vous remercie de votre attention qui m'est allée droit au cœur, comme cette enfant pour laquelle vous vous battez, et Dieu sait que je suis à vos côtés. Tenez-moi au courant de vos péripéties administratives. Milles pensées amicales pour vos filles et la petite Maëva... »

Quelques mois plus tard, elle fit à ma demande une attestation écrite de son constat des signes de maltraitance. Ce document était destiné au Médecin Chef de la Commission Consultative Paritaire Départementale devant laquelle je dus comparaître.

Je remercie cette femme pour l'écoute et le soutien qu'elle nous a apporté. Elle fut la première professionnelle de l'enfance à s’honorer de l’avoir fait, et à ce titre, elle est digne d'être citée en exemple dans ce témoignage. Puisse-t-elle un jour lire ces lignes.

XII

“Je vous ai convoqué aujourd’hui pour faire le point sur votre agrément et votre employabilité en qualité de famille d’accueil.”

La femme qui venait de parler était Madame G., Présidente par délégation, attachée territoriale des services de l'ASE, et nous étions, mon mari et moi, dans son bureau de la Direction de la Vie Sociale, au service de l'Unité Territoriale du Comtat. Le médecin de promotion de la santé, Madame R., qui avait ausculté Maëva sans rien voir d’anormal était aussi présente.

J’échangeais un regard las avec mon mari. Ainsi le sujet du jour ne concernait pas la situation des enfants, mais notre aptitude à demeurer une famille d’accueil, sans aucun doute mon opiniâtreté pour tenter de faire réagir les services sociaux avait exaspéré l’ASE.

Je me doutais bien que mes démarches répétées me créeraient des ennuis avec l’administration, et semblait-il le jour était venu de payer mes crimes de lèse majesté.

Sentant bien que la situation m’échapperait si je laissais le débat tourner autour de mes écarts de conduite, j’attaquais bille en tête en présentant mes soupçons de maltraitance sur les enfants. Mais les deux femmes n’avaient pas l’intention de s’en laisser conter, et elles nièrent la possibilité de la maltraitance en nous expliquant que les symptômes observés sur Maëva étaient dus à un conflit entre le frère et la sœur, laissant entendre que Benoît frappait Maëva.

Cette nouvelle version nous surprit : les chamailleries entre frère et sœur sont normales, mais pas au point de se faire du mal. Nous tentâmes d’expliquer à ces professionnelles de l'enfance que, chez nous, les petits ne se frappaient jamais. D'ailleurs, au fond de moi j'avais plutôt gardé la vision de Maëva prenant l’ascendant sur son grand frère qui ne se défendait pas, et non le contraire.

J’avais toujours en mémoire mon petit Benoît en pleurs à l'école lorsque le « grand Thomas » lui avait fait des misères. Ce grand Thomas qui était dans la seconde section de maternelle l’effrayait car il le bousculait souvent, profitant de son caractère craintif et sensible. En d’autres circonstances, ce souvenir aurait pu me faire sourire, mais cette fois-ci il raviva ma tristesse et j’en eus le cœur encore plus gros.

Comment les services sociaux pouvaient-ils laisser entendre que Benoît frappait sa sœur, lui qui était incapable de toute violence ?

Je démontrais de la façon la plus simple que les enfants n'avaient pas de difficultés entre eux lorsqu'ils vivaient chez nous et qu’il n’y avait aucune raison pour que ce soit le cas à présent, et puis surtout, je mis en évidence les nombreuses contradictions entres les différentes versions avancées pour expliquer les symptômes observés sur Maëva : d’abord la dépression, puis l’automutilation, et maintenant un conflit entre frère et sœur, où était la vérité dans tout cela ?

Mais les femmes s'obstinèrent, elles n’avaient cure de mes remarques. Le sort des enfants leur était complètement indifférent : ce qui leur importait, c’était que j'empiétais sur les plates-bandes des services sociaux, et elles voulaient uniquement sanctionner mon attitude.

Elles m’avertirent que j’étais sur la sellette et que mon comportement n’était pas digne d’une professionnelle. Elles insistèrent sur le fait que j’outrepassais mon rôle en m’immisçant dans les dossiers de l’ASE, et que je refusais de comprendre ce que l’on m’avait déjà répété maintes fois : les enfants n’étant plus chez moi, leur sort ne me concernait plus. La conclusion tomba brutale, « Si vous persistez dans vos démarches de signalement auprès de nos services, nous vous enlèverons votre agrément, point final !».

Ces menaces ne m’impressionnèrent pas, de toute façon, on ne m'avait plus confié d'enfant depuis le départ des petits, j’avais déjà compris le message.

Seulement, ce qu'elles ignoraient c'est que j’aimais ces enfants, et rien ni personne ne m’empêcherait de faire mon possible pour les aider.

Jusqu’alors je pensais que les services de l'ASE étaient les bons interlocuteurs, mais ce jour là je me rendis compte que, non seulement ils faisaient la sourde oreille, mais qu’en plus c’étaient eux qui avaient choisi le guêpier dans lequel ils avaient fourré les enfants.

XIII

La situation de Maëva ne s’améliorait pas. J’avais espéré qu’après toutes les démarches entreprises pour mettre en lumière leurs actes de maltraitance, la famille d’accueil aurait au moins eu l’intelligence de se tenir un peu tranquille. Mais il n’en fut rien. Le calvaire de Maëva continua. Elle ne parlait plus du tout et son petit corps était toujours aussi martyrisé. Elle sombrait lentement dans l'autisme.

Les recours auprès de l’ASE m’étant désormais interdits et de toutes façons inutiles, je décidais d’en parler à l’adjudant P, le commandant de la gendarmerie de mon village, Beaumes-de-Venise. C’était un homme charmant que je connaissais un peu et dont j’appréciais les qualités humaines.

Le gendarme m’écouta attentivement et prit en considération toutes mes remarques et mes soupçons. Il proposa de prendre lui-même contact avec les services sociaux pour tenter d’éclairer la situation.

Malheureusement les services de l’ASE le dirigèrent vers la personne en charge du dossier, la présidente-chef de l'Unité territoriale, Madame D.

Tout semblait tourner autour de cette femme ; c’est elle qui délivrait les agréments, choisissait les familles d’accueil et dirigeait les enfants d’un foyer à l’autre. Elle était le pivot de cette machination dont Benoît, Maëva, mais aussi de nombreux autres enfants, firent les frais. Mais ce dénouement nous ne l’apprîmes que bien plus tard. A ce moment de l’histoire Madame D. avait encore tout pouvoir.

L’adjudant P. fut décontenancé par la réponse laconique de Madame D. “J’ai reçu une douche froide”, me dit-il. Selon Madame D, Maëva était une comédienne et il n’y avait aucun problème, elle précisa aussi que la fillette était suivie par un assistant social garant de son bien-être.

Plus tard l’adjudant P. me fit une lettre pour expliquer sa démarche : cette lettre me fut utile lors de mon passage en commission.

Voici les termes de ce courrier :

12 juin 1995

L’adjudant P. commandant de la Brigade…

Objet : placement de Maëva âgée de 4 ans par la DVS.

A votre demande, je vous précise que j’ai bien contacté téléphoniquement Madame D, Présidente de l’Unité Territoriale à Vaison-la-Romaine, au mois de décembre 1994 afin de lui faire part des inquiétudes concernant l’état de santé de la petite Maëva âgée de 3 ans et demi à l’époque, qui se trouvait placée dans une famille d’accueil à Pernes-les-Fontaines.

Les renseignements que vous aviez recueillis laissaient présager que cette enfant faisait une dépression et que les parents d’accueil créaient des difficultés pour que la maman légitime rencontre son enfant aux jours et aux heures de visite.

Madame D m’avait alors informé que Maëva avait été placée par décision de la DVS et m’avait rassuré en m’indiquant que cette petite fille était « comédienne » et qu’elle était suivie par un travailleur social de Pernes.

Je vous signale par ailleurs que cette démarche n’avait été faite que pour faciliter vos rapports avec Madame D, qui est une professionnelle de l’enfance et afin de lui rapporter des faits dont vous aviez eu connaissance.

Je vous autorise par ailleurs à faire état de notre entrevue et que les responsables territoriaux de la DVS peuvent s’ils le désirent contacter mes services pour des renseignements complémentaires…

XIV

La réaction de l’ASE ne se fit pas attendre. Quelques jours après avoir répondu à l’adjudant P., Madame D. m’informa par courrier que la commission paritaire départementale allait procéder à la révision de notre agrément de famille d’accueil.

Ainsi l’ASE mettait ses menaces à exécution, mais loin de m’intimider cela décupla ma volonté. Je compris que désormais le combat devait prendre une autre dimension et qu’il fallait aller plus haut.

J’entrepris alors une série de démarches auprès de personnalités politiques.

Au cours de ma formation, j'avais entendu parler du Maire de Sorgues, monsieur M. qui devint Sénateur en 2004. A l'époque, il était Président de la Commission Vie Sociale. On m’avait dit que ce médecin faisait preuve d’humanité et était à l'écoute des citoyens. Je rencontrais le maire de mon village qui prit note des faits, et qui envoya un courrier à cet homme politique.

Le Maire de Sorgues agit en conséquence, mais son enquête s’arrêta à la porte du bureau de Madame G. qui tenait elle-même ses informations de Madame D. Celle-ci évidement répétait à qui voulait bien l’entendre, qu’il n’y avait pas de problème et elle ajouta pour me discréditer, que mon agrément était en cours de révision.

Les arguments de Madame D. ayant plus de poids que les miens, la piste du maire de Sorgues s’arrêta ici. Mais personne ne prit l’initiative d’aller voir directement le problème à la base, personne ne rencontra les enfants ni leur mère, pas plus qu’ils ne s’intéressèrent à la famille d’accueil.

Je ne baissais pas les bras pour autant et j’écrivis une longue lettre au Ministère des Affaires Sociales à l'attention de Madame Simone Veil, dont voici la réponse :

Le 6 avril 1995

« Madame Simone Veil, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, a pris connaissance de la correspondance... J'ai l'honneur de vous faire savoir que, bien que Madame le Ministre d'Etat comprenne que cette situation soit vécue douloureusement par chacun, il ne lui est pas possible d'intervenir car il s'agit là d'une affaire qui ne relève pas de sa compétence. En effet, depuis 1983 la loi sur la décentralisation a confié au Président du Conseil Général l'ensemble des missions de l'aide sociale à l'enfance qui était auparavant exercées par l'Etat. Toutefois, soyez assurée que cette situation fait l'objet d'une attention particulière des services concernés... »

La secrétaire de Madame Veil me contacta par la suite, m'exprimant sa sympathie tout en me proposant de la rappeler s'il y avait une évolution dans cette affaire. C'était agréable d'être entendue, même si je savais que cet appui était lointain et sans nul doute dérisoire. Malheureusement cette démarche n’apporta rien de plus pour soulager les souffrances de Maëva et de Benoît.

XV

Lors de mon entretien avec l’adjudant P., celui-ci avait évoqué la présence de l’assistant social auprès de Maëva, je décidais de le contacter, espérant ainsi avoir des informations sur le sort de la petite.

Lorsque les enfants vivaient chez nous, nous avions un très bon contact avec ce professionnel, au point qu’il nous avait donné ses coordonnées. Je fis plusieurs tentatives pour lui parler au téléphone, directement à son bureau puis chez lui, mais je ne parvins pas à le joindre et il ne me rappela jamais.

En désespoir de cause nous décidâmes, mon mari et moi de nous rendre à son domicile. Il ne pouvait pas refuser de nous parler, nous étions presque amis, je l’avais même déjà vu en compagnie de ses propres enfants, c’était un père de famille respectable et il me semblait évident qu’il comprendrait mon inquiétude.

Nous nous présentâmes donc à son domicile, mais ce jour là malheureusement il ne semblait pas être chez lui. Nous n’insistâmes pas et nous reprîmes la route du retour, assez déçus.

Quelques jours plus tard je reçus une lettre de semonce, de la part du Directeur de la Vie Sociale :

Le 18 mai 1995

“J'ai été informé par monsieur F, Assistant Social Enfance, référent des enfants Benoît et Maëva, de votre intervention à son domicile le 27 mars dernier. Ce fait constitue une atteinte intolérable à la vie privée de ce professionnel qui motiverait (en cas de reproduction) un dépôt de plainte à votre encontre. Par ailleurs, votre démarche témoigne que vous continuez à vous immiscer dans le suivi par mes services des enfants qui ne vous sont plus confiés, malgré les recommandations faites par madame G, inspecteur de l'ASE. Par conséquent, je vous enjoins de cesser toute intervention de ce type faute de quoi je serais amené à prendre les mesures qui s'imposent ».

XVI

Ces mesures finirent par tomber, et je fus convoquée en Avignon face à la Commission Consultative Paritaire Départementale qui devait statuer sur le sort de mon agrément.

Toutes ces personnalités postées aux divers échelons de l’ASE que j’avais tenté d’alerter sur le sort des enfants, me faisaient penser à un troupeau de moutons. La Passiflore avait eu son mouton autrefois. Cet animal était incapable de la moindre initiative ; il suivait le chien lorsqu’il allait se promener, et immanquablement le chien revenait seul après avoir semé le gêneur, qui bien sûr ne retrouvait jamais son chemin. Les acteurs de l’ASE se comportaient de même, incapables de la moindre initiative, l’un suivant l’autre, et ils se sont perdus. Il aurait suffit que l’un d’eux se pose cette simple question : « Suis-je sur la bonne route dans cette affaire ?» pour qu’enfin la version officielle soit battue en brèche et qu’éclate la vérité sur le sort des enfants. Mais les moutons ne sont pas dotés d’esprit d’initiative semble-t-il.

Pendant ce temps là les sévices sur les enfants continuaient, continuaient, continuaient…

Le 14 juin 1995 je passais devant la Commission Consultative Paritaire Départementale.

Je suis de nature timide et, d’ordinaire je ne prends pas facilement la parole dans une assemblée, mais ce jour-là c’est une femme déterminée et motivée que durent affronter les trois membres de la commission.

Je m’étais bien préparée à cette entrevue. Forte de mon expérience de la réunion précédente, je savais pertinemment que l’issue serait la déchéance de mon agrément, mais je m’en fichais bien, tout ce que je voulais, c’était jouer ma dernière carte pour défendre les enfants.

Les membres de la commission étaient tous les supérieurs hiérarchiques des personnes auxquelles j’avais eu affaire jusqu’à présent. Si j’étais entendue par cette commission, il y aurait un espoir pour que cesse la maltraitance sur les enfants.

J’avais avec moi divers documents attestant des signes de maltraitance, et aussi de la bonne santé des enfants lorsqu’ils vivaient chez moi. Tout ceci mettait en perspective la différence de comportement de Benoît et Maëva, avant et après leur arrivée dans la nouvelle famille d’accueil. Je voulais ainsi prouver qu’ils étaient aujourd’hui malheureux et probablement maltraités.

Je transmis au Médecin le courrier que m'avait remis la pédiatre, puis au Président la lettre du commandant de gendarmerie. J'avais aussi une pétition, soutien de mon entourage, pour démontrer combien les enfants étaient heureux et épanouis chez nous. Il y avait, avec tous ces mots chaleureux, quelques signatures d'amis et de voisins, celle des maires de mon petit village et du village voisin où Benoît était scolarisé. Parmi ces mots de soutien, il y avait aussi ceux de la maîtresse de Benoît, celle qui pour lui me nommait « maman » à la sortie des classes. Cette institutrice décrivit l’évolution positive de Benoît durant l’année scolaire lorsqu’il vivait chez moi.

Avec le recul, je sais que la pétition fut complètement inutile, comme tout le reste d’ailleurs, mais dans ce cas là, alors qu’il s'agissait de défendre des enfants, c’est la spontanéité de chacun qui s’exprima.

Les trois membres de la commission me firent simplement la politesse de me laisser parler. Le Président du Conseil Général semblait s’intéresser à mon histoire et m’écoutait attentivement tout en me posant quelques questions. Mais avait-il le moindre poids face aux hautes instances de l’ASE ? Je compris vite que tout était vain. Le seul but de cette réunion était de faire la démonstration de mon implication trop active dans le suivi des enfants.

Cependant, je développais jusqu'au bout mes arguments sur mes soupçons de maltraitance ; je voyais bien que je laissais tout le monde indifférent, mais je persistais au risque de provoquer l’exaspération. Je voulais simplement qu’ils comprennent l'état dans lequel se trouvait Maëva, qu’ils sachent que personne ne m'avait écoutée, et que l’ASE était responsable de cet état de fait.

Quelques jours plus tard, je reçus la lettre qui m’annonçait le retrait de mon agrément. Rien cependant dans ce courrier ne laissait entrevoir que mes soupçons de maltraitance aient été pris en considération.

C'est Madame D, la chef de l’Unité Territoriale du Comtat qui m'avait donné l'attestation d'agrément, c'est elle qui me l’enleva.

Leur agrément, je leur laissais volontiers, ils pouvaient bien aller au diable.

« A chacun de nous, Dieu offre le choix entre la vérité ou la tranquillité. Ce choix, faites-le ; jamais vous n'obtiendrez à la fois l'une et l'autre ». Ralf Waldo Emerson

Sous l’aile des services sociaux.

XVII

La fillette ne dormait pas. Pelotonnée dans son lit, son pouce dans la bouche, les yeux ouverts, elle guettait le moindre bruit de cette nouvelle chambre où on l’avait mise.

Un enfant qu’elle ne connaissait pas grogna dans son sommeil, et la fillette pensa à son frère Benoît, qui était resté là-bas, chez la méchante femme. On lui avait permis d’emporter son doudou, alors elle le serra plus fort. Pourquoi Benoît n’était-il pas ici avec elle ? Ils n’avaient jamais été séparés, et aujourd’hui Maëva faisait la première expérience de la solitude, et cette expérience était cruelle. Son grand frère, son soutien de toujours, lui manquait terriblement, il lui semblait que la seule flamme qui réchauffait sa misérable vie avait été soufflée, et elle ressentait le froid jusqu’au plus profond de son âme. Elle ressentait ce manque comme un abandon, comme un saut dans l’inconnu. Certes, elle avait vécu dans le calme cette première soirée au foyer, et cela était nouveau depuis longtemps, depuis les jours heureux à la Passiflore, mais ces jours lui semblaient si loin que le goût du bonheur avait depuis longtemps perdu sa saveur.

A la solitude et au calme de ce lieu, s’opposaient la présence de son frère et les brimades de la méchante femme. A tout prendre, elle se demandait ce qui lui pesait le moins, être au calme mais sans son frère, ou être avec lui mais subir les coups de la méchante femme.

D’ailleurs avait-elle jamais connu autre chose que les brimades, les cris et les coups ? Elle n’avait plus la réponse à cette question, désormais s’imposait dans son esprit, l’idée que la vie était ainsi, cruelle et insupportable, et que les grandes personnes étaient toutes méchantes.

C’est pour cela qu’elle n’avait pas répondu aux questions de la maîtresse qui s’inquiétait des marques sur son visage ; elle avait aussi refusé de parler aux gendarmes qui l’avait questionnée parce qu’ils l’effrayaient, et elle n’avait pas non plus parlé à l’assistant social, qui était arrivé d’urgence sur sa moto, et qui l’avait ensuite conduite dans ce lieu où vivaient déjà de nombreux enfants. C’est dans la voiture qu’elle avait pleuré, parce que c’était à ce moment qu’elle avait ressenti le plus intensément l’absence de son grand frère.

La fillette était là dans ce lit qu’elle ne connaissait pas, parmi d’autres enfants qu’elle ne connaissait pas, loin de son frère qui lui manquait, et c’est ainsi qu’était sa vie désormais. Alors privée de son seul soutien, elle ferma son esprit pour combattre la frayeur qui l’assaillait. Elle tissa autour d’elle une enveloppe de silence et de mutisme que personne ne pourrait rompre. Ils pouvaient bien la maltraiter, la frapper, crier sur elle, plus jamais ils ne l’atteindraient, enfermée qu’elle était dans cette bulle protectrice, ultime refuge de son âme.

XVIII

“Ils ont retiré Maëva de sa famille d’accueil”, me dit sa mère surexcitée, en arrivant chez moi de bon matin. Elle m’expliqua que les institutrices de l’école qui accueillaient sa fille, excédées devant les absences non justifiées et les traces de coups sur le visage de la fillette, avaient prévenu les gendarmes du village qui avaient aussitôt lancé une procédure pour protéger Maëva. L’ASE avait délégué d’urgence l’assistant social référent qui avait conduit la fillette dans un foyer ; Benoît quant à lui fut laissé dans la famille d’accueil.

Ce furent les gendarmes de la commune de Pernes-les-Fontaines où vivait cette famille qui intervinrent.

Nous les avions rencontrés quelques temps auparavant, la mère des enfants, leur grand-mère et moi-même pour leur faire part de notre inquiétude. Lors de cette entrevue, les gendarmes nous avouèrent leurs soupçons sur cette famille, mais ils nous expliquèrent qu’ils ne pouvaient intervenir faute de preuve. Il a fallu le signalement de maltraitance effectué par l’école pour déclencher la procédure.

Nous prîmes donc contact avec l’école pour avoir plus d’informations. Nous fûmes reçus par la directrice, et les institutrices de Maëva et de Benoît.

Ce sont ces trois femmes courageuses qui donnèrent l'alerte. Elles nous expliquèrent que leur inquiétude remontaient à bien longtemps, la petite Maëva devenant complètement apathique au fil des jours, autiste dirent-elles.

Elles l’avaient connue gaie et vive comme tous les autres enfants au début de l’année scolaire puis, petit à petit, elles l'avaient vue s’enfermer dans le mutisme et changer complètement de comportement ; parfois Maëva prenait un livre et le lâchait devant elles, sans raison, comme un appel au secours. La métamorphose les avait inquiétées d'autant plus que la fillette était souvent marquée d’hématomes à l'oreille et sur le visage.

Maëva était souvent absente sans justification, aussi lorsqu’elle retrouva la classe après une nouvelle absence en présentant des traces de coups estompées, les institutrices décidèrent d'intervenir et de signaler le problème.

Je ne me souviens pas de leur cheminement, si elles s’adressèrent à la gendarmerie ou aux services sociaux, mais je pense que c'est la gendarmerie qui fut alertée, car les services de l’ASE auraient sans doute encore biaisé pour ne pas enlever la petite à sa famille d'accueil.

Pour expliquer les dernières traces de coups, l'assistante maternelle raconta que la fillette était tombée du toit d'une petite cabane : ce fut la dernière version des sévices infligés à Maëva...